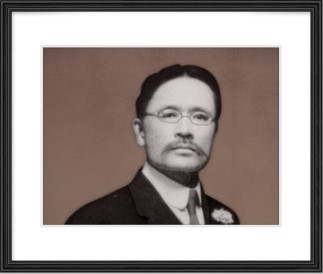

문양목 지사. 국가보훈부 제공

문양목 지사. 국가보훈부 제공

충청남도 태안군 남면 몽산리 268-2. 이곳은 동학혁명군이자, 독립운동가였던 ‘문양목’ 지사의 생가터가 자리하고 있다. 문양목 선생은 생전 1984년 동학농민혁명에 동학혁명군으로 참여하고, 일제의 치하 속에 나라가 핍박받자, 대동보국회를 결성하는 등 독립운동가로 활동하며 대한민국의 광복을 위해 앞장서 왔다. 비록 광복을 5년 앞두고 생을 마감한 비운의 독립운동가이지만, 그의 업적과 신념은 시대를 거듭할수록 후대에 길이길이 남겨질 것이다.

아트그라운드는 지난 2009년 12월 21일 충청남도 문화재자료 제403호로 지정된 문양목 선생의 생가터를 방문하고, 후손들이 그의 정신을 잊지 않고 오래오래 기억할 수 있도록 기록한다.

■ 동학혁명군 ‘문양목’ 선생의 출생

문양목 선생은 1869년 6월 7일, 충청남도 서산군 남면 몽산리 268번지에서 아버지 문상도와 어머니 순흥 안씨 사이의 차남으로 출생했다. 어려서부터 한학(漢學, 한문을 연구하는 학문)에 남다른 두각을 나타낸 선생은 이후 향리에서 후학을 가르치던 중 동학농민전쟁(1894년)이 발발하자, 국가의 부패함을 개탄해 동학혁명군으로 참전했다. 이후 관군과 일본군의 대대적인 진압으로 서산 지역의 농민군의 활동이 위축되고 패퇴하자, 관군에 의해 포로로 붙잡혔다. 다행히 관군에 가담했던 서당(書堂) 친구의 도움으로 탈출했다. 탈출 후 문양목 선생은 인천으로 피신한 뒤, 서당에서 교사로 활동하면서 민족의식 고취에 힘썼다.

■ 독립의 초석이 되기 위한 ‘샌프란시스코에서의 항일 정신 계승’

문양목 선생은 1905년 ‘을사보호조약’이 체결돼 나라가 사실상 일제의 식민지로 전락하자 국권회복운동을 위해 하와이로의 망명길을 택했다. 하와이 사탕 농장서 노동자로 일했던 선생은 망명 1년 후인 1906년 미국 본토 샌프란시스코로 건너가 동학접주 출신의 백일규, 대동교육회의 방사겸, 장경 등과 어울리면서 노동자 생활을 이어가다가 1907년 3월 국권회복을 위해 ‘대동보국회’를 결성, 본격적인 독립운동에 앞장섰다. 실제로 문 선생은 1907년 대동보국회 중앙회장 선임과 더불어 동회에서 발행하던 ‘대동공보’의 사장 및 발행인을 겸직했다. 기관지 대동공보를 통해 국내·외 동포들을 대상을 국권회복의식을 고취시키기 위한 항일 운동지로 위상을 키워나가는 데 일조했다.

1908년 3월 대한제국 외교고문인 ‘스티븐스’가 샌프란시스코에 와서 일제의 한국침략을 정당화하는 발언을 신문지상을 통해 발표하자, 공립협회와 대동보국회는 선생을 위시해 최정익, 정재관, 이학현 등 4인을 총대(總代)로 선정하고 스티븐스가 투숙하고 있는 페아몬트 호텔로 파견했다. 선생 등 4인의 총대는 스티븐스에 관련 기사의 정정과 해명을 요구하였으나, 스티븐스가 이를 거절하자 이에 격분해 스티븐스를 구타한 후 공립관으로 돌아와 사건전말을 보고했다. 이에 따라 공립협회와 대동보국회는 스티븐스 처단을 위한 대책을 논의했으며, 이튿날 전명운, 장인환 의사가 스티븐스를 처단했다. 이에 공립협회와 대동보국회는 제2차 공동회를 개최하고 전명운, 장인환의사의 재판후원회를 결성해 문양목 선생을 비롯한 최정익, 정재관, 백일규, 김영일, 이일, 이용하 등이 판사전권위원으로 임명돼 양 의사의 재판 후원 및 후원경비 조달, 변호사 교섭 등을 담당했다.

■ ‘문양목생가터’와 ‘유해 봉환’

문양목생가터 전경. 임강유 기자

문양목생가터 전경. 임강유 기자

문양목생가터는 충청남도 태안군 남면 몽산리에 위치해 있다. 2009년 12월 21일 충청남도 문화재자료 제403호로 지정돼, 문양목 선생을 기리고 있다. 현재 문양목 선생의 유해는 미국에 있어 생가터 내에는 ‘충운사’라는 사당을 건립해 선생의 영정과 함께 매년 추모식이 진행되고 있다.

문양목생가터 내 충운사. 임강유 기자

문양목생가터 내 충운사. 임강유 기자

이에 유해봉환을 위해 (사)우운문양목선생기념회에서 노력한 끝에, 캘리포니아주 산호퀸카운티 지방법원의 최종 승인 명령을 이끌어 냈으며, 그토록 바라던 광복된 고향을, 80년이 지나서야 고국으로 돌아올 수 있게 됐다. 이런 뜻깊은 결과에 광복 80주년을 맞는 올해 안에 고향으로의 유해봉환이 추진될지, 많은 국민이 관심을 가지고, 주목하고 있다.

■ 기사를 마치며..

문양목 애국지사는 정부로부터 1995년 건국훈장 독립장을 서훈받은 독립운동가이자, 미국에서 한인 노동자의 권익 보호와 더불어 민족 항일 정신을 고취시키기 위해 일생을 바쳤다. ‘역사를 잊은 민족에게 미래는 없다’는 격언처럼, 역사를 단순 과거의 한 획으로만 기억하지 않고, 그 속에 깃든 ‘서사’에 집중해 감사할 줄 아는 국민 의식이 널리 퍼지기를 바란다.